不登校の【原因】になりやすい環境を元児童福祉司が徹底解説!

「不登校」と聞くとどんなイメージがあるでしょうか?

人によって思い浮かべるものは様々だと思いますが、マイナスなイメージを思い浮かべる方の方が多いと思います

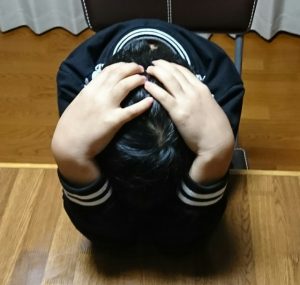

そういうイメージがあるため、自分の子どもが不登校になってしまった時には親としても非常にショックです

今現在は何の問題もなく登校していたり、時々お休みする程度であったとしても、不登校になるきっかけは様々なので油断はできません

この記事では、文部科学省から発表されている統計から不登校について解説し、不登校の原因になりやすい要因とその対策法について書いていきます

Contents

統計からわかる不登校の現状

まずは不登校の統計から少し解説します

現在の学齢期の不登校の状況については、文部科学省のHPから確認することができます

このデータより、平成30年度時点における不登校の子どもの数は、小学校・中学校を合わせると164,528人となっており、前年より約20,000人増えています

とくに公立中学校の人数が最も多く、114,379となっています

割合でいると1.7%となっていて、一見少ないようにも見えますが、これは国立・公立・私立の学校をすべて合わせたものになっています

実際には公立の中学校だと出席日数も0日の子は4.1%にも上り、1年以内の出席日数が10日以内だと9.0%にも上ります

各クラスに1人くらいはいるような状態と考えられるでしょう

不登校は子ども自身による「本人に係る要因」のものと、「学校や家庭などの環境に係る要因」が複雑に絡み合っているのがわかりますね

不登校の原因になるもの①子ども自身が自分の気持ちを言葉にできない

本人による要因には「学校における人間関係」、「あそび・非行」、「無気力」、「不安」、「その他」に分かれています

こういった子ども本人による要因に共通していることは、子ども自身が「自分の気持ちを言葉にできない」傾向にあること

これは内気だとか、そういった性格的なものはあまり関係ありません

一見すると自己主張が激しいような子どもでも、本心を誰かに話したり、心の奥底に秘めた思いなどを人に話すことは難しいと感じている子が多いんです

特にそれが身近な存在のはずである親や学校の先生に言えないことがほとんどです

例えば、いじめも自分の気持ちを素直に言えないので、いじめている相手が「これくらいやっても何も言わない」とか、「口止めしておけば大丈夫」などとつけ込む隙を与えやすくなってしまいます

もちろんいじめるほうが悪いのは当然です

しかしいじめるほうも、自分の気持ちをきちんと言葉で表すことができないため、暴力という形で表現しています

「あそび・非行」の子も同じです

他にも「無気力」の子は無気力になる前にいろんなストレスを感じていることが多いですが、SOSを自分から出せません

「不安」の傾向がある子も、自分がどんなことに不安を感じていているのかを認識できていないことがほとんどですが、そういう状態だということを自ら発信できません

なので「なんとなく行きたくない」とか、「なんかしんどい」という漠然な表現しかできないので、親としてもなかなか理解しにくくなっています

不登校の原因になるもの②大人が子どもの話をしっかり聞けない

学校に係る要因にも家庭に係る要因にも共通することは「子どもの話をしっかりと聞けない」ということです

これには反論したくなる方も多いかもしれません

しかし、子ども側から見ると「大人は自分の聞きたいことしか聞いてくれない」と感じていることが多いです

不登校の子どもを年間100人程度見てきましたが、ほとんど子どもはこう言います

「親は自分の話を最後まで聞かないから話す気もなくなるんだよね

「先生も、話している途中で『それってさ…』とか言って最後は自分の言いたいことを言うからウザい

これは、ほぼ全員が口にする言葉です

それくらい大人は子どもの話を聞けていないという現状があります

最近では核家族が増え共働きのご家庭も多くなっています

特に都心では身近にお互いの実家がないという方も増えているので、なかなか子どもの話を聞くための時間と気持ちの余裕がないというのが現状ですよね

また、学校も1人の先生が30~40人の子どもを見ないといけないことや、いろんな保護者さんの対応、部活の顧問などを任されることからなかなか1人1人に向き合うことは現状として難しい状態にあります

しかし、子どもはどうしても視野が狭くなりがちなので大人の事情を察することは難しいです

子どもは理解してくれていると思っていてもなかなか大人が思っているほど理解できていないことも多いです

特に人に配慮できる優しい子どもの場合、「親に話すと迷惑をかけてしまう」と感じてますます自分の気持ちを言わなくなります

対策法は子どもが「安心」を感じられる環境づくりを

自分の気持ちを言えない子どもに「ちゃんと言わないとわからないよ!だから話してね

と言ってしまいたくなる気持ちもわかりますが、子どもからすると責められたようにしか感じられません

なかなか自分の気持ちを素直に言葉で表現できない子どもたちには少しの支援が必要です

もちろん、少しずつ自分の気持ちをいう練習は必要ですが、それ以上に必要なのは「安心」を感じさせることです

子どもが安心を感じるためにまず家庭で心掛けてほしいのは、子どもが頑張っていることやできていることを褒めることです

特に今まで“できて当然”と思っていることを見つけて、そこを褒めてあげることです

人間はどうしても欠けているところに目を向けてしまいがちです

なので例えば子どもが、学校に間に合うように自分で起きてきたとしてもそこは見ず、「早くご飯たべなさい

忘れもないように準備した?」などと言いがちです

それだと子どもは“親は何にも自分のこと理解してない”と親への不信感を抱きます

これが続くと家庭内で「安心」は得れませんよね

大げさにほめる必要はありません

先ほどの例でいうと「自分で起きてこれたね!」と言ってあげるだけで十分なのです

たったこの一言で、子どもは“こういうことも見てくれている”と感じます

学校ではなかなかこういう対応は難しい部分はありますが、家庭内での「安心」が増えていくと、たとえ学校で嫌なことがあっても親を頼って話してくることもあります

家庭の中で「安心」を得れている子は、何かあっても親が頼れる存在だと感じることができ、外でも自分の気持ちを話せるようになっていきます

時には親からは手紙を書いてあげるなどもGOOD!

特に女の子で不登校になりがちな子には、直接顔を合わせて話さなくていい状況では自分の気持ちを整理しやすくなり、自分がなぜ不安なのかなどを落ち着いて振り返りやすくなります

最初のうちは返事を期待しない方が良いですが、子どもも親が自分のことを見てくれているとわかると徐々に反応してきます

ただし、否定的なことはあまり書かないようにしましょう

また、子どもが話しているときはなるべく手を止めて聞くようにしてあげましょう

その時忙しければ、「これが終わってからゆっくり聞かせてほしいんだけどどうかな?」と声をかけてあげましょう

子どもが話しているときは言いたいことがあっても遮らず、相槌を打ったり、「それから?もう少し教えて」などと言ってあげましょう

子どもが一通り話し終わった後で、「話せて楽しかった」とか、深刻な内容の場合は「話してくれて助かったよ」と言えると最高です

どうしても子どもに伝えたいことがあれば、最後に「お母さんはこんな風に思ったよ」と、自分を主語にした言い方で伝えましょう

場合によっては、学校の先生に相談してスクールカウンセラーなどの第3者と話をする機会を作るのも有効です

何を話しても否定されず、自分が話したことも口外されないという「安心」を得ることで、子どもなりに人に話す方法を学んでいきます

不登校の原因になりやすい環境を元児童福祉司が徹底解説!【まとめ】

子どもの不登校を予防したり、今すでになっていても早く改善していく方法は何よりもまず「安心感」です

人間はどうしても欠点ばかりに目が行きがちですが、子どもなりに頑張っていることはしっかりと見てあげましょう

そして子どもが話しているときは途中で遮らないようにしましょう

会話の時間がないときなどは、手紙を書くなども有効です

ただし、LINEなどでは長くなると子どもが疲れて見ないことも多く、なるべく手書きがベストです

不登校の防止や改善は長期スパンにどうしてもなります

親も無理や焦りは禁物です

忙しかったり、気持ちに余裕がないときはこういうことも難しいときがあるのも当然です

親自身も自分の好きなことに時間を使うなど、自分なりの発散方法を探しながら子どもと向き合ってくださいね